目次

こちらの記事では、ワクチン休暇制度をはじめとした、従業員がワクチン接種しやすい職場環境を整備する方法について解説します。

従業員がワクチンを接種するのに、会社はどのようなことを頭に入れておかなければならないでしょうか。

すでにご存知かもしれませんが、復習の意味でもお読みください。

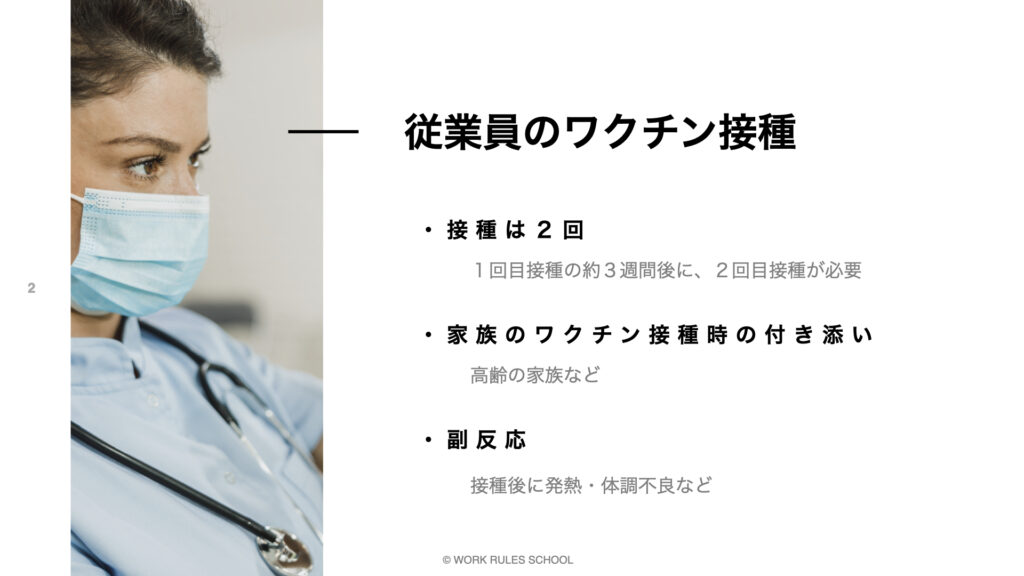

まず、ワクチン接種の回数です。接種は2回ですね。

1回目接種して、約3週間後に2回目の接種をすることになります。

次に、従業員に高齢の家族がいる場合、付き添いに行くことが多いですね。

高齢の場合、1人で移動できなかったり、接種後に具合が悪くなったりする心配もあります。

そして、副反応ですね。

ワクチン接種後に、発熱したり、体調不良になる恐れがあります。

このように、従業員は仕事になるべく影響が出ないように悩みながら、ワクチン接種を進めなければならないわけです。

会社として、このような状況を理解しておく必要があります。

では、なぜ、会社が、従業員のためにワクチン接種しやすい環境を整備する必要があるのでしょうか。

会社としては、従業員のワクチン接種率が上がったほうがいいですよね。

感染が広まる可能性が少しでも低い方が、会社としても、働く人にとっても安心です。

でも、今の状況で、従業員のワクチン接種はうまくいくと思いますか?

考えてみてください。

働いている人の多くは、平日に仕事があります。

じゃあいつワクチンを打つんだというと、会社が休みの土日しかないですよね。

すると、大半のサラリーマンは、土日にワクチン接種を予約するわけです。

土日に予約がとれなくなる状況になることは、想像に固くないですよね。

また、ワクチン接種後の副反応、発熱や体調不良で仕事を休まないといけなくなる可能性を考えて、ワクチンを打たないという従業員も出てくるでしょう。

一方で、高齢の家族がいる従業員は、その家族のワクチン接種への付き添いを優先して、従業員本人がなかなかワクチン接種できない、ということも起こるでしょう。

以上のように、会社が「早くワクチン打ってくれ」と思っていても、実際は全然進んでいない、なんてことは珍しくないと思います。

つまり、会社として、従業員がワクチン接種しやすい職場環境を整備する必要があるんですね。

ワクチン接種のために、休みがとれたり、仕事を中抜けしてワクチンを打ちに行くことを認めたり。

そうすることで、従業員のワクチン接種率はアップすることでしょう。

すると、感染防止体制が充実して社内的にも安心して働いてほしいと主張できますし、

顧客や取引先にも、安定した事業運営をしているとアピールできますよね。

一方で、逆に、従業員のワクチン接種にまったく理解も配慮もない場合、どうなるでしょうか。

今はネットやSNSで、すぐに情報にアクセスできる時代です。

「世の中の他の会社は、従業員のためにこんなことしてくれてるのに、うちの会社は何にもしてくれない・・・」なんて思われると、もしかしたら、この機会に転職を考えてしまうかもしれません。

人材流出のリスクを避けるためにも、従業員がワクチン接種しやすい職場環境の整備は、避けては通れないものだと思います。

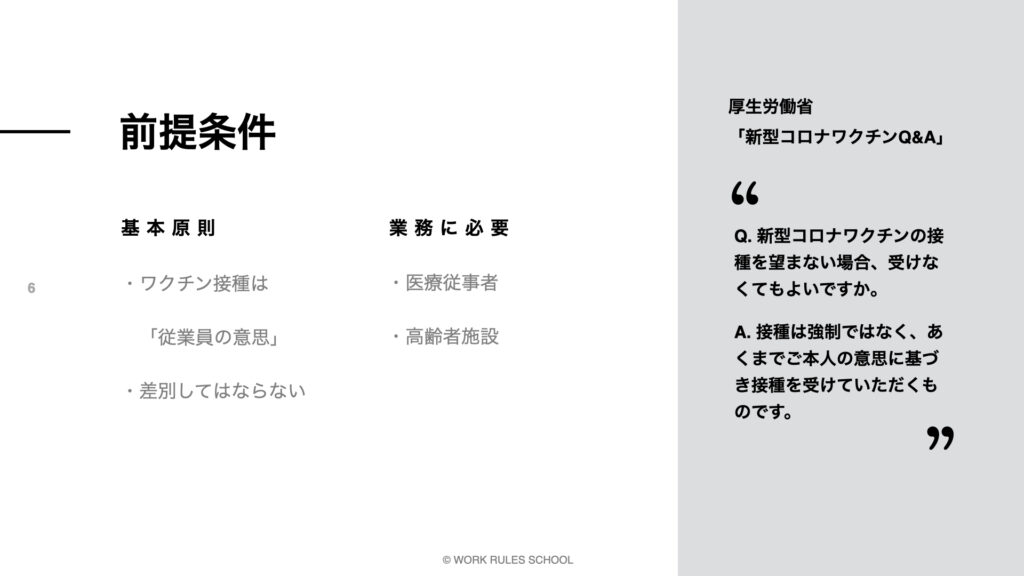

ワクチン接種の前提条件となる考え方について解説します。

一番最初に理解しておいていただきたいことですね。

まず、基本原則として、ワクチンは従業員の意思で打つものだ、ということです。

つまり、会社がワクチン接種を強制したりはできませんし、ワクチン接種しない従業員を差別して嫌がらせなどすることは認められません。

医療従事者とか、高齢者施設で働く従業員を除いては、ワクチン接種が業務に必須とは言えませんので。

厚労省のQ&Aでも、ワクチンの接種は強制ではなくて、本人の意思によるものだと明記されています。

いろいろ考えがあってワクチンを打たない人もいるでしょうし、持病があって打ちたくても打てない人もいるでしょうからね。

会社として、個人の意思を尊重することを忘れないでいただきたいと思います。

会社としてワクチン接種に向き合う目的とは、何でしょうか。

目的というか、大義名分みたいなものですね。

会社というのは、世の中とは切っても切れない関係です。

会社は事業を行なって利益を出すのが本来ですが、それだけではなくて、社会に対して貢献していくべきでしょう。

持ちつ持たれつの関係のような感じですかね。

従業員に会社の活動を手伝ってもらっているわけですから、従業員が通勤で電車に乗ったりするのも、会社のためですよね。

従業員を通勤させて会社で仕事させるのは、感染リスクになります。

世の中、社会では、コロナの感染拡大を防ぎたいわけですから、会社としてもその意向に沿う必要がありますよね。

ですので、感染拡大防止のために、会社は協力していく必要があるんです。

従業員にマスク着用を促したり、手洗い、アルコール消毒をしたり、ですね。

職場の換気も必要ですし、そもそも職場に集まらなくて済むようにテレワークにしたり。

ワクチン接種も、そういう感染拡大防止の一環なんですね。

職場のワクチン接種率が上がれば、感染拡大のリスクも下がります。

しかし、ワクチン接種にはいくつか問題があって、これは従業員本人たちだけではスムーズに進みません。

できるだけ、従業員が安心してワクチンを接種できるように、会社が協力していく必要があるんですね。

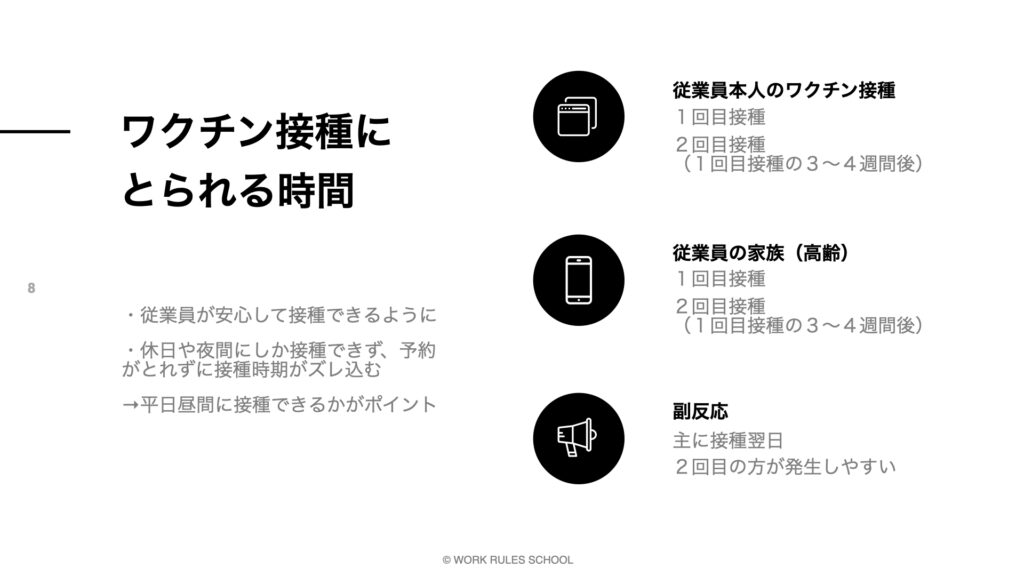

ワクチン接種にとられる時間について考えてみましょう。

働く従業員が、ワクチン接種でどんな風に時間が取られるか、ということですね。

まず、従業員本人のワクチン接種です。

ワクチン接種の当日は、受付開始して、実際にワクチンを打って、その後は体調不良になったときのために30分くらい滞在することになります。

すると、所要時間はだいたい1時間くらいですかね。

もちろん、会場への移動時間もありますから、場所にもよりますが半日はかからないくらいでしょうか。

でも、ワクチンは1回だけではダメで、2回打つ必要があります。

ワクチンの種類にもよりますが、だいたい1回目打った後、3~4週間後に2回目の接種をしないといけません。

2回目を打ったあと、1~2週間で効果が出るということになっています。割と長丁場ですね。

さらに、従業員に高齢の家族などがいて、付き添いが必要な場合ですね。

1人でワクチンを打ちに行くには不安な健康状態だったり、1人では会場への移動が難しい場合などですね。

この場合、同じように2回、ワクチン接種に付き添いする必要があります。

基本的に、平日昼間は仕事の人が多いですから、みんな土日にワクチンを打とうと予約しますよね。

そうすると、全然予約がとれずに、ワクチンを打てるのがだいぶ先になってしまいます。

この問題をどうにかしないと、なかなかワクチン接種率もあがらないことでしょう。

会社が、いかに融通をきかせて、平日昼間に従業員を仕事から解放してワクチンを打てるようにするかが重要だと思います。

そして、副反応ですね。

ワクチン接種後、主に翌日に、体調不良になりやすいと言われています。特に2回目接種後ですね。

体の痛みや、熱、吐き気など、個人差がありますが、仕事への影響が出ると想定されますね。

この副反応で仕事ができなくなることを嫌がって、ワクチンを打たない従業員も出てくると思います。

そのような人たちに、ワクチンを接種してもらうには、やはり会社側のサポートが不可欠になります。

以上のように、従業員がワクチンを打つには、仕事への影響が出るポイントが複数ある、ということを押さえておいてくださいね。

ワクチン接種の時間が労働時間にあたるかどうか、という疑問をお持ちの方もいるでしょう。

仕事中に、従業員が一時的に抜けてワクチン接種しに行ったり、もしくは遅刻や早退しても良い、と会社が認めたとしましょう。

その時間は、労働時間になるのでしょうか。

答えは、労働時間ではありません。

労働時間ではないということは、ノーワークノーペイの原則にのっとって、その時間分、給与を減額することになります。

ただしこれは一般論であって、従業員が有利になるように取り扱う分には問題ありません。

つまり、会社として、従業員が安心してワクチン接種してもらうために、給与を減額しないようにする、という施策が打てるわけです。

具体的には、仕事の途中で抜けてワクチンを打ちに行っても、その間も働いていた扱いにする「みなし就業」とか、まるまる1日、ワクチン接種のために休みを与える「特別有給休暇」が考えられますね。

詳しくは、この後で解説していきます。

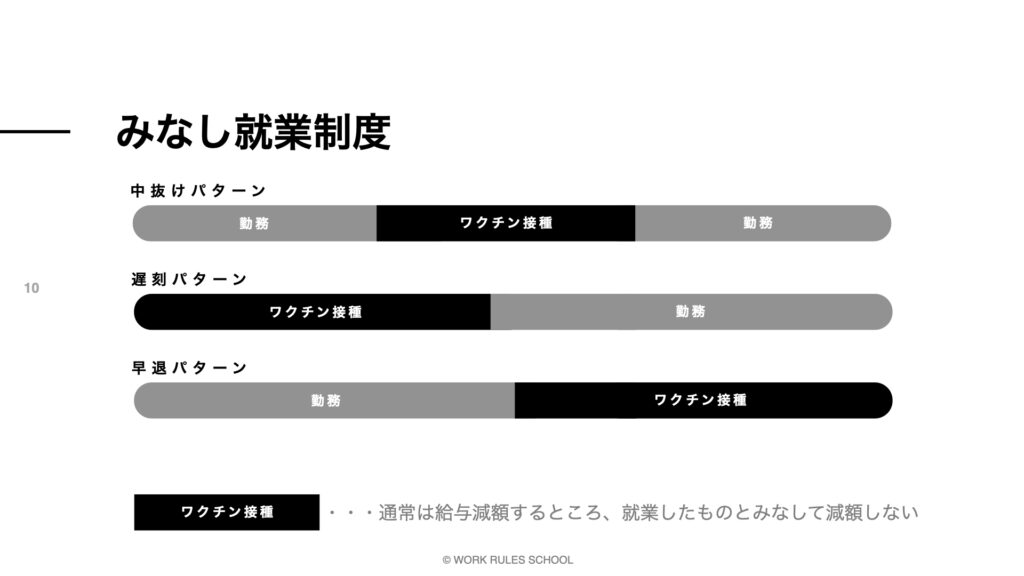

みなし就業制度について解説します。

ワクチン接種で仕事を抜けた時間があった場合に、その時間も働いていたとみなす制度ですね。

働いていたとみなされるわけですから、その分の給料が減額されることもなくなるんですね。

ですので、「従業員は安心してワクチンを打ちに行ってください」という制度になります。

実際には(1)中抜けパターン、(2)遅刻パターン、(3)早退パターンの3つがありますね。

図がありますが、左端が始業時間で、右にいくほど時間が経って、右端が終業時間です。

(1)中抜けパターンは、まず会社に来て仕事をして、途中でワクチンを打つために仕事を抜けて、打ち終わったらまた会社に戻って仕事をするというパターンです。

次の(2)遅刻パターンは、始業時間には会社に来ないで直接接種会場へ行って、ワクチンを打って、その後会社にきて仕事をするパターンですね。

最後、(3)早退パターンは、通常通り始業時間に会社へきて仕事をして、途中でワクチンを打つために仕事を抜けて、打ち終わってもそのまま会社には戻らないパターンです。

会社は、この3つのパターンすべてを認めてもいいですし、1つか2つだけ認めるという形でもいいです。

ワクチン接種は基本的に日中ですので、もし始業時間がだいぶ早い会社とか、逆に遅い会社の場合であれば、それに合わせてもいいですね。

会社の実情に合わせて、どんな場合に使える制度なのかはっきり決めておきましょう。

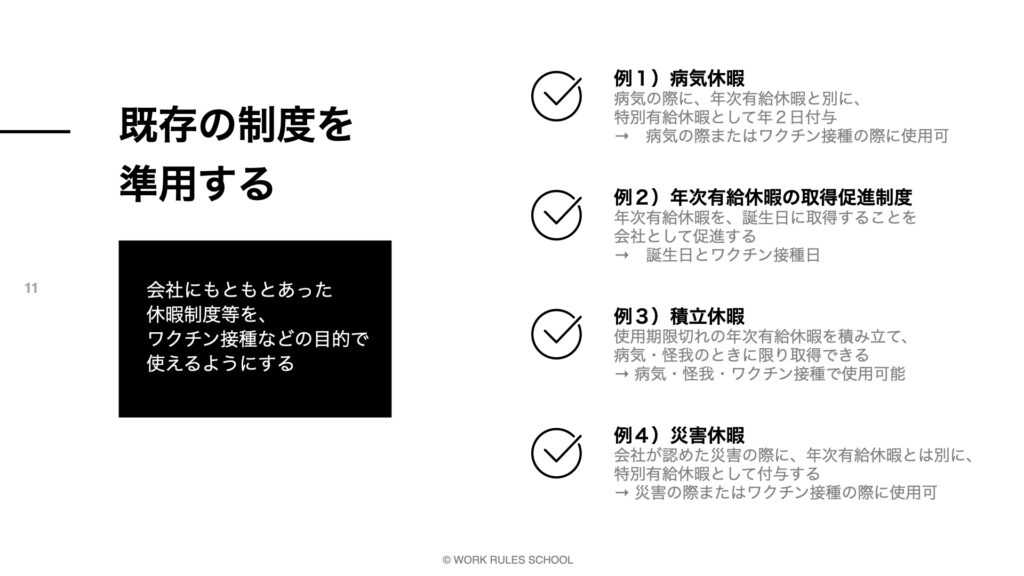

既存の制度の準用について考えてみましょう。

ワクチン接種のために新しい制度をつくらなくても、もし、もともと会社に似たような制度があれば、それを少しだけ改良して、ワクチン接種で使えるようにできるわけですね。

では、会社にもともとどんな制度があれば準用できそうか、事例をみていきましょう。

まず、(例1)病気休暇です。

病気の際に、通常の年休とは別に年間2日休みがとれます、と。

このような制度が従来からあるなら、この「病気の際」という限定された部分を、「病気の際とワクチン接種の際」に使えます、と変えればいいわけですね。

次に(例2)年次有給休暇の取得促進制度。

年次有給休暇があっても、なかなか使わない人もいます。

そんな人に少しでも年休をとってもらうために、例えば「誕生日は年休をとりましょうね」と会社がアナウンスする制度ですね。

これも目的を少し変えて「ワクチン接種のときにも年休を使いましょう」という風にすれば、普段遠慮して年休をとりづらい人でも休めるわけですね。

それから、(例3)積立休暇です。

年次有給休暇は、2年で時効消滅します。2年間で使いきれなかった年休はなくなりますが、その日数分、病気や怪我の時だけに使える有休として、積み立てしておけますよと。

こんな制度が従来からあったとします。

その場合は、この「病気怪我のとき」だけ使える、というのを、「ワクチン接種でも使える」ようにすればいいわけですね。

最後、(例4)災害休暇です。

地震とか大きな台風とかの災害のときに、通常の年休と別に「特別休暇」として休めますよ、という制度の場合です。

これも、「災害の際」という部分を、「ワクチン接種の際」にも使えるようにすればいいですね。

4つとも、だいたいパターンは一緒ですね。

何かの目的で使えるという休暇を、ワクチン接種でも使えるように、目的を拡大することで従来の制度を活かすことができます。

もともと制度がないとこの方法は使えませんが、ぜひ一度、あなたの会社の制度に似たようなものがないか、確認してみてくださいね。

ちなみに、ここでお話しした病気休暇とか災害休暇は、会社によっては「無給休暇」としている場合があります。

無給休暇は、欠勤にはならないですが給料が出ないという休暇ですので、気をつけてくださいね。

従業員の立場で考えて、給料の出ない休暇を使うかというと、微妙ですから。

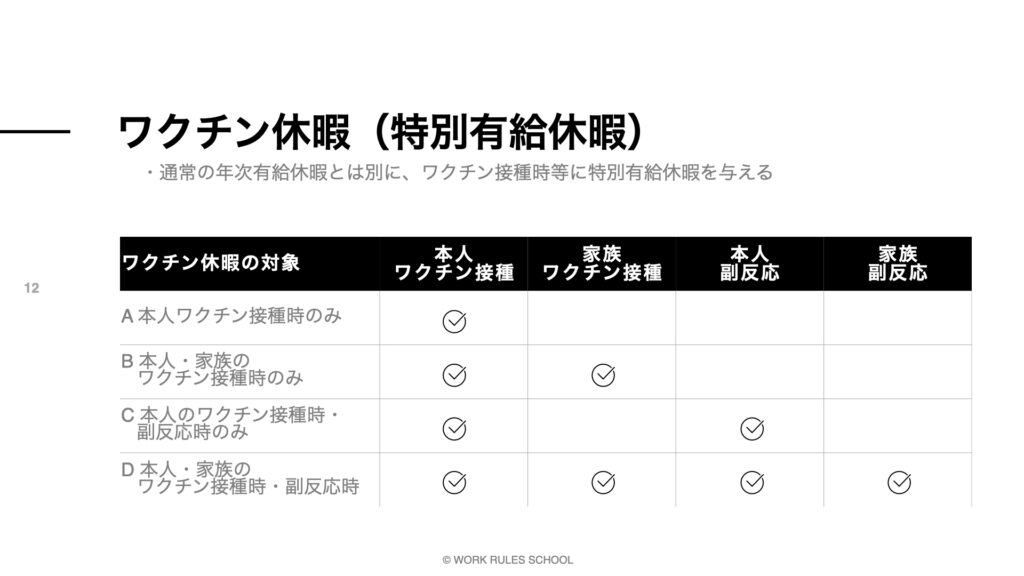

ワクチン休暇について解説します。

従業員がワクチン接種する際、年次有給休暇とは別に、特別有給休暇を与えて休んでもらう制度になります。

従業員がワクチンがらみで会社を休む必要が出てくるのは、4パターンですね。

本人がワクチン接種する場合、家族のワクチン接種につきそう場合、本人がワクチン接種して翌日副反応が出た場合、家族がワクチン接種して翌日副反応が出て看護する場合。

これらを、どこまでワクチン休暇制度の対象にするかを、会社が決めないといけません。

一番シンプルなのは、表のAの「本人がワクチン接種するときのみ」を対象にする制度ですね。

もう少し従業員のことを考えて手厚くするなら、Bの「家族のワクチン接種の付き添い」まで認めるか、Cの「本人が副反応が出た場合」まで認めるか、というところまで考えても良いでしょう。

Dは一番手厚いケースで、本人・家族両方のワクチン接種・副反応まで対象にする制度ですね。

上の項目で解説した、従来の制度を準用するのが難しいようなら、このワクチン休暇を新しくつくって対応することになります。

会社として、従業員のためにどこまでの制度にするか、考えて決めてくださいね。

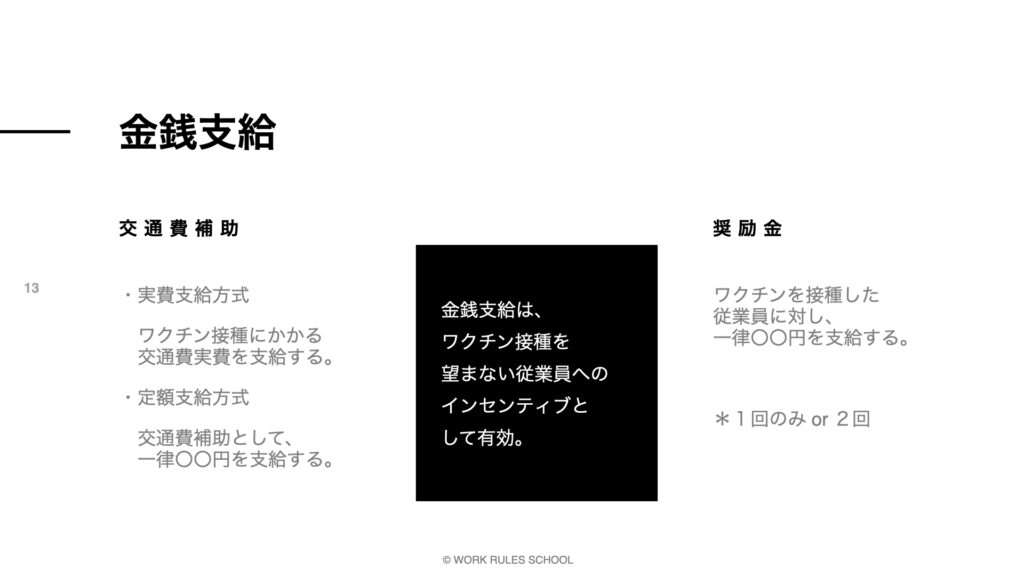

ワクチン接種に関する金銭支給についてお話しします。

大きく分けて2種類あります。

1つは、ワクチン接種会場までの交通費を支給する「交通費補助」。

もう1つは、ワクチンを接種したことに対する「奨励金」ですね。

会社としてはワクチン接種率を上げたくても、ワクチンを打ちたくないという従業員はいます。

そんな従業員にも、奨励金を支給することで、ワクチン接種してもらおうということですね。

まず、交通費補助です。

交通費補助には、かかった実費を支給する方式と、一律定額で支給する方式があります。

実費支給のほうが実態にあった金額にはなるんですが、金額を確認したりする手間がかかりますので、一律定額で支給したほうが簡単ですね。

次に、奨励金です。

こちらは、ワクチン接種した従業員に一律、例えば5千円とか1万円とか決まった金額を支給します。

ワクチンを打った回数分支給でもいいですし、1回のみ支給という形でもいいです。

まぁこれも、手間を考えれば1回のみ支給のほうが簡単ですね。

ちなみに、金銭は現金で支給すると喜ばれます。おそらく効果は高くなると思います。

現金ではなくて給与として振り込みすると、そのまま家計に入ってしまいますからね。現金として自分の財布に入れたい人は多いと思います。

会社が現金と領収書を用意する手間はかかりますけどね。

そうすると、定額の交通費と奨励金合わせて、一律5千円や1万円というキリのいい数字にするのが楽だと思います。

それと、現金で支給した場合であっても、給与計算に含めないといけませんのでご注意ください。税金とか、給与計算に入力されていないと正しく計算されませんからね。

ここまで解説してきましたが、これらの金銭支給については、従業員のほとんどが問題なくワクチン接種できるような状況なら、ここまでしなくても良いかもしれません。

「ワクチン打ちたくないけどお金が出るなら打とうかな」という従業員には一定の効果が見込まれるでしょう。

あなたの会社の状況に合わせて、金銭支給の制度を使うかどうか、考えていただければと思います。

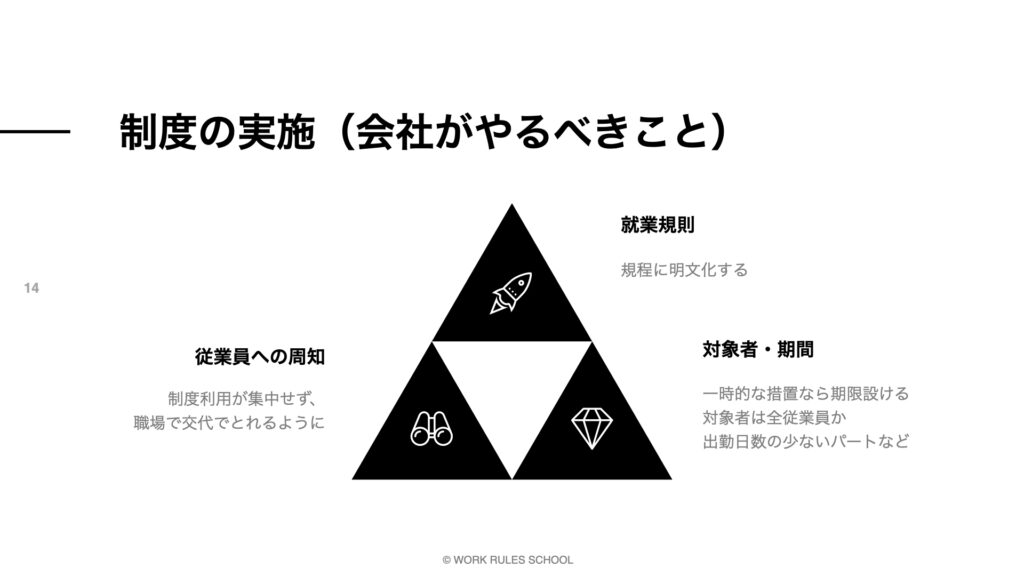

制度の実施、会社のやるべきことについてです。

まず、ワクチン休暇などの制度を導入したら、それを従業員に周知します。

どんなルールなのか、どうやって使うのか、また、休みが集中しないように・職場で交代でとるようにと、案内しないといけませんね。

そして、就業規則に明文化して労働基準監督署に届出します。

従業員10人以上の会社であれば、就業規則の届出をしないといけないことになっています。

あと、対象者と対象期間を決めておきましょう。

「今年のワクチン接種に限る」とかですね。

対象者は、全従業員でもいいんですが、週に2〜3日しか来ないパートさんとかは、わざわざ会社が休みを与えなくても、シフト変更すれば済む場合もあります。

これは、どんな働き方の従業員がいるかによって、決める必要がありますね。

これらを実施して、つくった制度をスムーズに導入してください。

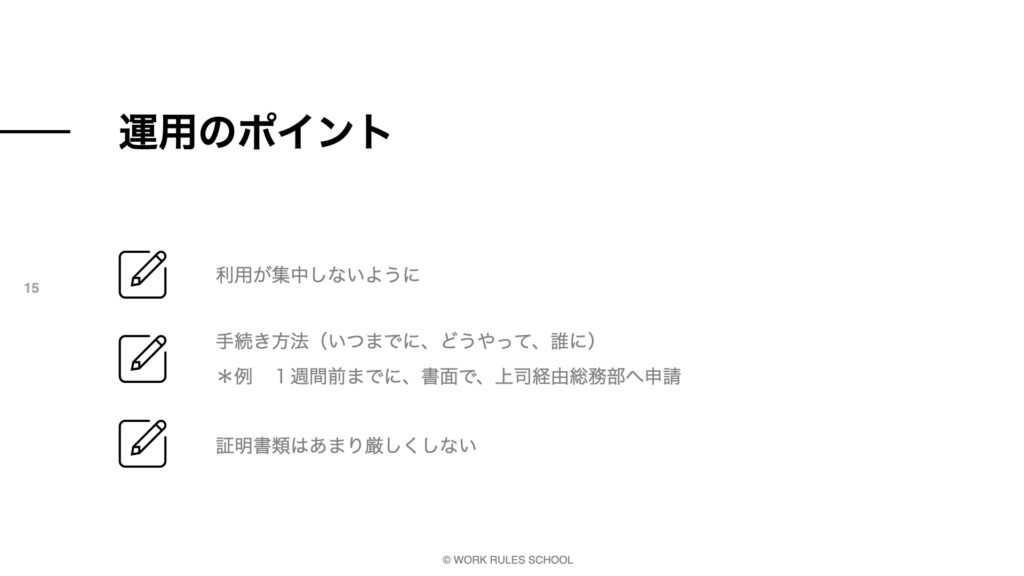

制度の運用のポイント、注意点です。

せっかく制度を作っても、きちんと運用されないと会社に悪影響を与えてしまうことがあります。

ですので、会社は「この制度を従業員はこんな風に使ってください」と、予めきちんと伝えることが重要ですね。

まず、休暇などは利用が集中すると、職場に人がいなくなって全然仕事にならない・・・なんてことがあり得ます。

極端に人が少なくならないように、職場内でうまく調整して交代で制度利用できるように、案内しないといけませんね。

予定表のようなものを作成して、各職場に配布するのもいいと思います。

こういうお膳立てというか、運用が止まってしまわないような準備が大切ですね。

次に、手続き方法です。

「いつまでに」「どうやって」「誰に」申請すればいいのか、きちんと案内しておかないと現場が混乱します。

例えば、「1週間前までに」「書面で」「上司経由で総務部へ」申請してください、という感じですね。

書面で申請する場合、その内容がわかる証明書類を一緒に出すようにするケースも考えられますが、あんまり厳しくしないほうがいいと思います。

コロナやワクチンに関して、証明書類がどんなものが手に入るかはっきりわかりませんし、個人情報なので出したくないという従業員もいます。

それで嫌がって、制度が使われないと意味がありませんので。

まぁ、嘘の申告をした場合は返金してもらったうえで懲戒処分をします、という形にしておくのがせいぜいではないでしょうか。

実は、運用というのは制度づくりよりも大変です。

例えば、さっきの例で、上司に申請するケースで、「私は上司が二人いるんですがどっちに申請すればいいんですか」とか、「私には上司がいないんですけど誰に申請すればいいんですか」とか、従業員から質問がくるかもしれませんね。

そんな感じで、とりあえず実行した結果、実際に運用してみて初めてわかることもあって、対応に追われるかもしれません。

それを頭に入れて、できるだけ運用がスムーズにいくように、事前準備するようにしてくださいね。

就業規則と規程について解説します。

例えば、ワクチン休暇制度を導入する場合、明文化の方法は2つあります。

1つは、就業規則の1項目に「ワクチン休暇制度」を入れる方法。

もう1つは、就業規則とは別に「ワクチン休暇規程」という規程をつくる方法。

どちらがいいかというと、まぁどちらでもいいということになります。

就業規則の本体とは別になっていても、そのワクチン休暇規程もひっくるめて就業規則全体、という扱いになりますから、効力としては変わりません。

メリットとしては、就業規則は、第1条、第2条・・・と始まって、第XX条というナンバーが、新しい項目を入れるとずれていきますので、そういう意味では別規程で作れば、条のナンバーがずれないですみますね。

ただ、別冊でたくさん規程を作りすぎると、どんな種類の規程があったかわからなくなったりもしますので、きちんと管理が必要になりますね。

これがデメリットでしょうか。

最後に、厚生労働省の新型コロナ企業向けQ&Aページについてお話しします。

新型コロナの対応については、企業として対応方法がわからないことも多いと思います。

また、後から後から新しい疑問が出てくることもあります。

そんな困った時に活用していただきたいのが、厚生労働省HPにある「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」です。

よくある質問が載っていますし、随時新しい質問回答が追加されてアップデートされています。

コロナに関しては、信憑性のあやしい情報も出回っていますので、まずはこの厚生労働省の情報を確認してみるのをお勧めします。