目次

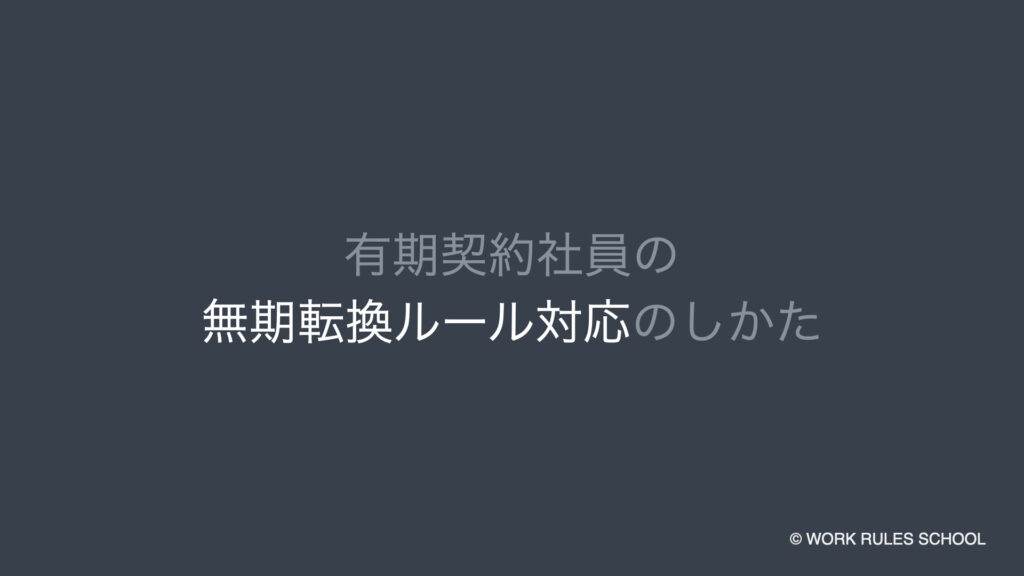

この記事では、有期契約社員の、無期転換ルール対応のしかたについて解説します。

まず初めに、無期転換ルールとは一体どのようなものか、ということを解説します。

有期雇用契約社員というのは、数ヵ月とか1年とかの雇用契約を結ぶ従業員のことですね。

期間が切れて、引き続き勤務する場合は契約を更新します。

その契約期間が通算「5年」を超えた場合に、本人が会社に申し込めば、次回の契約から契約期間が無期になります。

これを、「無期転換ルール」といいます。

無期雇用というのは、正社員のように、いわゆる定年まで雇用するということです。

定年がない場合は、「期限なし」ということになります。

この無期転換ルールによって、様々な影響があります。

1つは、パート・アルバイトへの影響です。

パート・アルバイトというのは、基本的に短期間、一時的に働いてもらうことが多いですよね。忙しい時期とか。

時給も低くて、「契約終了したら退職してもらう」という考え方が通じないケースが出てきますね。

2つ目は、会社の要員計画への影響です。

どんなメンバーで事業を運営していくか、という計画ですね。

パート・アルバイトが短期ではなく長期での雇用となれば、長く働いてもらうからには、大事な戦力として育成して、会社への貢献度を高めていく必要があります。

3つ目は、人事制度への影響です。

正社員とパート・アルバイト・契約社員とを分けて人事制度を考えている場合、この無期転換ルールによって、見直しをする必要が出てきます。

いずれも、会社にとって大きな影響です。

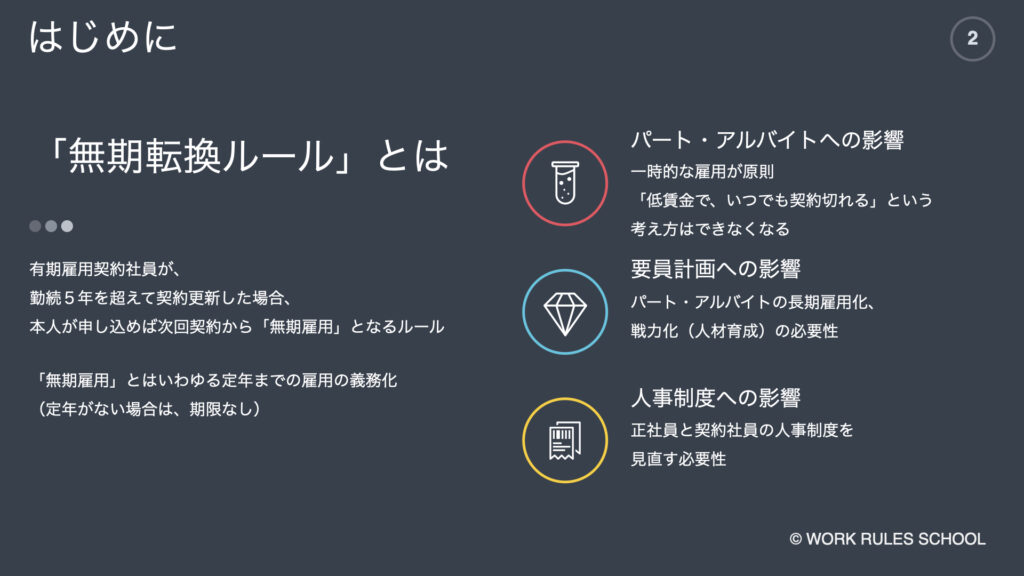

さて、なぜ無期転換ルール対応が必要なのでしょうか。

それは、会社としてルールを決めておかないと、トラブルになるからです。

例えば、正社員とパートしかいない会社で、あるパートが無期転換になったとします。

すると、そのパートは「無期転換で正社員になったんだから給料を上げろ」と主張するかもしれません。

パートが無期転換しても正社員ではないとか、会社が就業規則などできちんとルール化していなければ、このようにトラブルになったり、それから裁判に発展したり、挙げ句の果てに「正社員の基準の給料を払え」と判決が出る可能性もあります。

このようなことを防ぐためにも、有期雇用のパートと無期転換後のパートについて、ルールを決めておくことが必要なわけですね。

無期転換ルール対応を学ぶことは、大きな意義があります。

トラブル防止というのは、ちょっとネガティブではありますが、効果の1つです。

もう1つは、パート・アルバイトの活用というポジティブな効果ですね。

これまでパート・アルバイトは、短期間・低賃金で働いてもらう、いわば会社にとって都合の良い存在とみられることが多かったと思います。

しかし、これからはそうではなく、「優秀なパート・アルバイトには長く勤めてもらって、より成長し活躍してもらって、会社に貢献してもらおう」、こんな考え方にシフトしていけるのではないでしょうか。

ぜひ、この無期転換ルール対応を機に、あなたの会社がステップアップしていけるように取り組んでいただければと思います。

では、無期転換ルールの内容に入っていきましょう。

無期転換ルールは法律で決められていて、2013年以降、有期雇用のパートやアルバイトが契約期間5年を超えると、本人が申し込めば、次の契約から無期雇用になるという内容です。

必ずしも正社員になる、ということではありません。ルールの定め方にもよるんですが。

企業規模は関係ありませんので、大企業も中小企業も対象です。

ちなみに例外があって、定年再雇用の場合と、契約期間と契約期間の間が半年あいた場合などは、対象外になることがあります。

さて、無期転換のステップには、大きく分けて3つあります。

順番に見ていきましょう。

まず、1つ目のステップは、契約期間が5年を超えることです。

ちょうど5年であれば、超えていませんので当てはまりません。

これに該当すると、パート・アルバイトに「無期転換権」というものが発生します。

「私を無期雇用にしてください」と申し込みする権利ですね。

この無期転換権は、例えば毎回1年契約であれば、6回目の契約で発生します。

5回目の契約が満了するとちょうど5年なので、それを超えるのは6回目ですね。

6回目の契約中に、無期転換権が発生します。

また、1年契約ではなくて、3年契約だとすると、どうでしょうか。

これは、1回目と2回目の契約が満了すると6年になります。

2回目の契約で、5年を超える契約になるわけですね。

つまり、2回目の契約中に、無期転換権が発生します。

こんな感じで、何年契約を結ぶかによって、変わってくるんですね。

どの段階で無期転換権が発生するか、注意しておきましょう。

次に、2つ目のステップです。

無期転換権が発生したパート・アルバイトが、申し込みを行います。

この申し込みは、形式は問いません。

書面でなくても、メールや口頭でもOKということになっています。

最後に、3つ目のステップですね。

申し込みした次の契約から、無期雇用になります。

次の契約というのは、自動的に更新されます。

無期転換の申し込みがあったからといって、会社が「次の契約は更新しないでおこう」というのはだめです。

更新されると、契約期間が無期になる以外は、原則として従来通りの条件を引き継ぐことになります。

以上が無期転換ルールの3ステップです。

これを踏まえて、会社としてどのように対応していったらいいか、次のスライドでお伝えします。

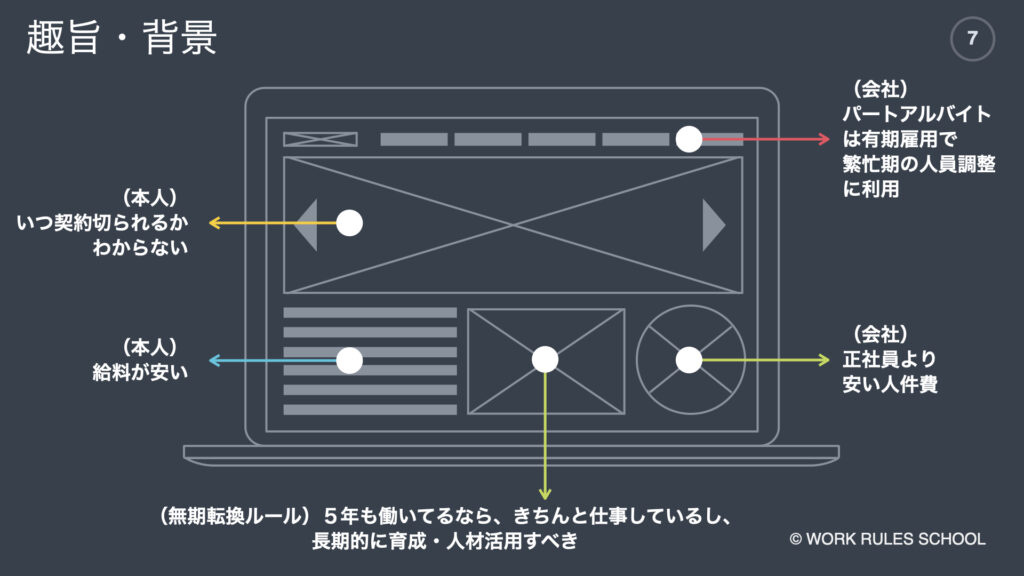

さて、無期転換ルールの趣旨・背景についてですね。

そもそも、なぜこんなルールができたんでしょうか。

「パートアルバイトで働く人」と、「その人たちを雇う会社」それぞれについて考えてみましょう。

まず、パート・アルバイトで働く人です。

本人からしたら、基本的に半年契約とか1年契約の有期雇用なので、いつ契約切られるかわかりませんよね。

給料も、パート・アルバイトだからという理由で、通常より低いことが多いです。

不安定で、正社員と比べて格差があるといえますよね。

一方で、パート・アルバイトを雇う会社側についてはどうでしょう。

パート・アルバイトを有期雇用で雇えば、忙しい時だけ働いてもらって、仕事が減ったら契約終了することができます。

また、パート・アルバイトという一時的な雇用ということで、安い人件費・低賃金となっていることも多いでしょう。

とはいえ、仕事が忙しいからそのまま10年以上働いてる、ということもよくあります。正社員にもなれずに。

このように、パート・アルバイトは処遇が低い場合が多いのです。

このパート・アルバイトの処遇を改善するために、無期転換ルールは生まれました。

国としては、パート・アルバイトとして働いていても、クビにならずに5年も働いているなら、きちんと仕事しているだろうし、会社はもっと長期的に育成・人材活用すべきだ、と。

長く勤めて、スキルアップして、もっと活躍してもらおう、そんな趣旨なんですね。

実際のところ、正社員もパート・アルバイトも同じような仕事をしていることは多いでしょう。

正社員が退職して、その後任がパートということもあり得ます。

昔は、主婦が家計の足しにパートに出たり、学生が収入を得るためにアルバイトをしたりということが主流でした。

それに比べて、現在は、パート・アルバイトの扱いが、ちょっと複雑になってきていますね。

しかし、総じて賃金は低いというのが現状で、この状況を改善する動きの一環だということを認識しておいてくださいね。

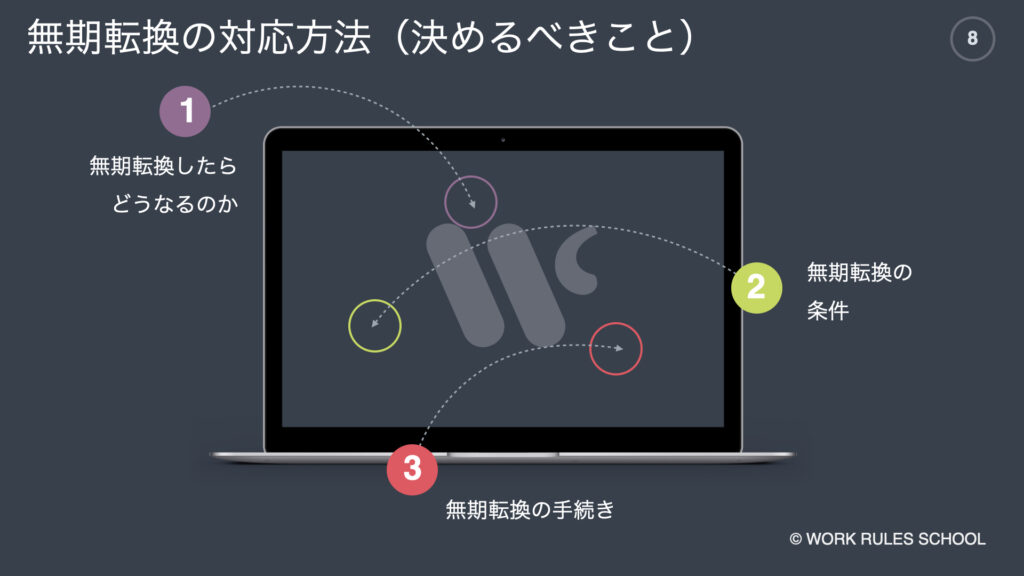

無期転換ルールといっても、法律で原則が決まっているだけです。

会社としてどのように対応するか、これを決める必要があります。

法律に則ったうえで、会社の方針に沿ったルールにしていくんですね。

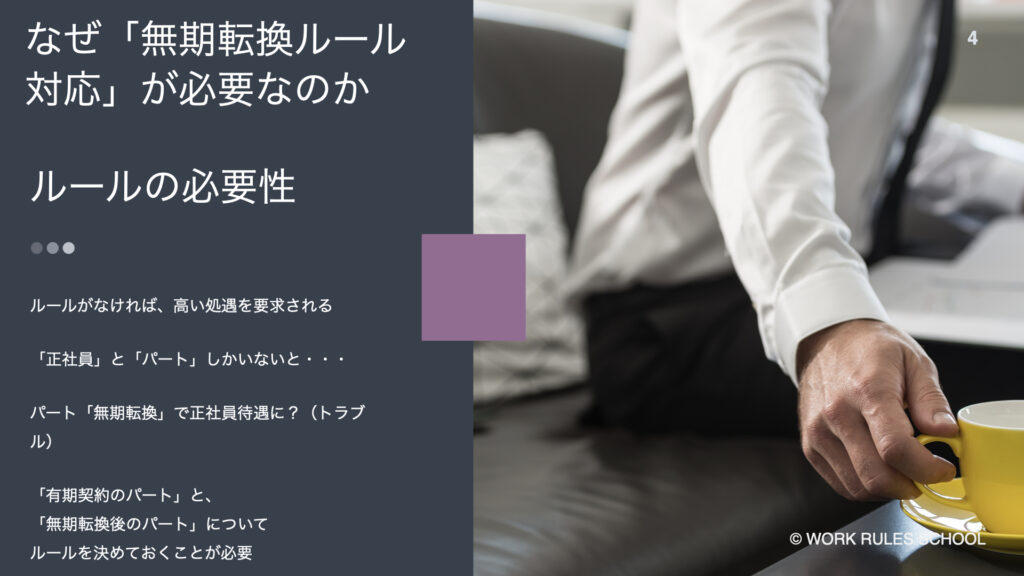

決めるべき内容は、主に3つあります。

1つ目は、無期転換したらどうなるのか、ですね。

無期転換すると何が変わるのか、ということです。

2つ目は、無期転換の条件。

どんな条件を満たしたときに無期転換するか、ですね。

3つ目は、無期転換の手続き。

無期転換するときの手続き方法を決めておかないと、いざ実施するときに困ってしまいますからね。

これらを、会社として決めておく必要がありますね。

それぞれ、スライドで順番に説明していきます。

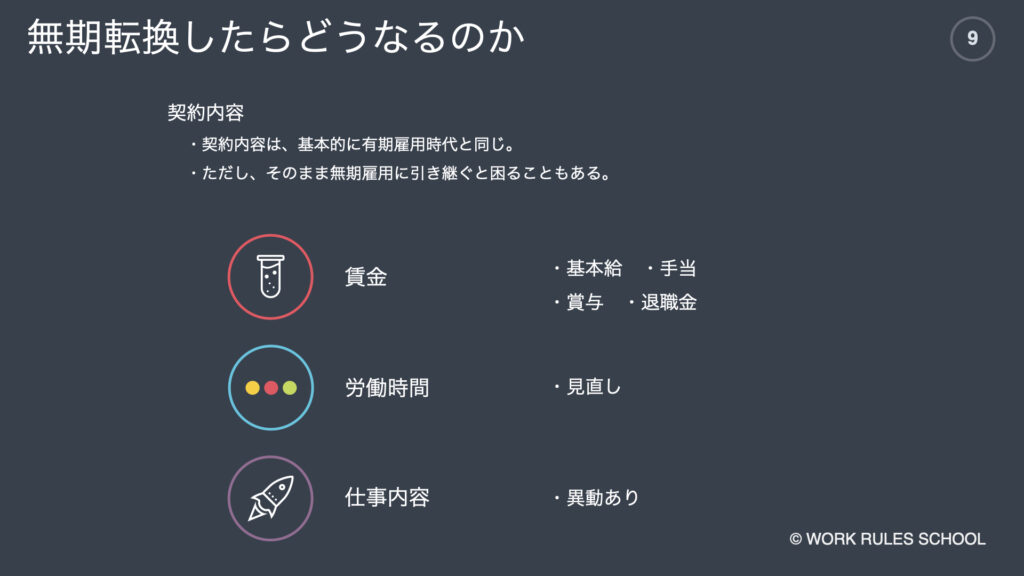

決めるべきことの1つ目ですね、無期転換したらどうなるのか。

契約内容は、特にルールを決めていなければ、有期雇用時代の労働条件をそのまま無期雇用後に引き継ぎます。

つまり、無期雇用になったからといって、賃金UPしないといけない訳ではありません。

ただ、何も決めずにそのまま同じ条件を引き継ぐと、不具合が出る場合もありますので、どのようにするかあらかじめ検討しておきましょう。

労働条件をどうするか考えた上で、「これは変える」「これはそのまま」と、決めておくべきです。

では、決める内容についてです。

賃金、労働時間、仕事内容ですね。

順番に見ていきましょう。

まずは賃金です。

賃金は、基本給もそうですが、それ以外にもあります。

有期雇用時代に支給されていなかった手当で、正社員に支給されていたもの。

賞与とか退職金とかですね。これらひっくるめて賃金です。

無期雇用だと長く働く前提で、どうするか決めましょう。

賃金据え置きでもいいんですが、賃金アップしたうえで、一段階上の仕事をしてもらう、ということも考えられます。

次ですね。労働時間です。

労働時間も、無期雇用となって今後長期間働いてもらうということで、今までよりも労働時間を増やすことも考えられますよね。

無期転換後に、どのように活躍してもらうか、イメージして方針を決めましょう。

最後に3つめ、仕事内容ですね。

仕事内容は、無期雇用になると契約更新がなくなるので、異動の可能性ありと書き加えた方がよいでしょう。

職場の住所が変わったり、今担当してもらっている仕事がなくなったりする可能性もありますよね。

有期雇用の時は、更新の時に会社と本人が相談して、変更すればよかったんですが。無期雇用だと契約更新がないのでそうもいきません。

勤務場所や仕事内容の変更にも対応できるようにしておきましょう。

このように、無期転換後の契約内容について、ルール化しておく必要があるんですね。

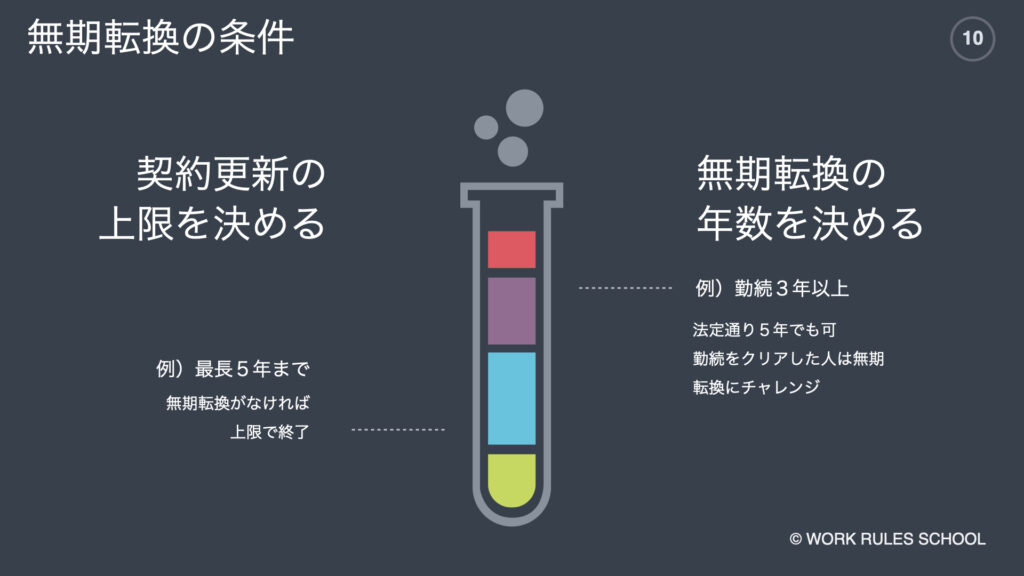

決めることの2つ目、「無期転換の条件」についてです。

ルールとして、2点、決めておくべきですね。

1つは、契約更新の上限を決めること。もう1つは、無期転換の勤続年数を決めることですね。

通常、法律通りだと、勤続5年超えた人が無期転換の申し込みをすれば「無期雇用」になっていきます。

しかし、会社でルールを決めるとこんなこともできます。

例えば、「契約更新の上限を5年、無期転換の条件を勤続3年以上」とします。

勤続3年以上で、評価が優秀な人は、無期転換に申し込めるとします。

優秀な人というのは、A評価が多いとか、上司の推薦があるとか、面接試験で合格するとか、基準を決めておきます。

すると、入社して5年経つまでに無期転換できない人は、そのまま雇用終了していきます。

このように会社でルールを定めておけば、無期転換する人材を選別できるわけですね。

一方で、何もルールを決めていない場合は、法律通りになって、契約が5年を超えた人は、本人が申し込めば自動的に無期転換されてしまいます。

会社としては本当は無期転換したくない従業員がいて、たまたま長いこと勤めることになったとしたら、無期転換されてしまうことになります。

このように、年数でほぼ自動的に無期転換するよりも、ルールを定めた方が、会社にとって人材をコントロールしやすいですよね。

ちなみに、契約更新上限が5年、無期転換が勤続3年以上というのは、例ですので、必ずこの年数でなくてもいいです。

契約上限は5年以下のうちで決めてもらって、無期転換の年数も契約上限より短い年数になるように決めてもらえばOKです。

これは、会社の実情に合わせて、設定してくださいね。

決めることの3つ目、無期転換の手続きについてですね。

実は、細かいことまで法律で決まっているわけではありません。

ですので、会社でルールを決めることになります。

法律通りでは、何でもありになってしまい混乱しますので、基本的に会社がルールを決めて手続きをリードしていくべきでしょう。

具体的には、次のようなことを決めておきましょう。

・申し込み方法は、口頭なのか、書面なのか。

・会社からいつ頃案内するのか、従業員はいつまでに回答しないといけないのか。

・申込書などの書式も、あらかじめ決めておいたほうがいいでしょう。

具体的な手続きの流れの事例は、また後の方のスライドでお伝えします。

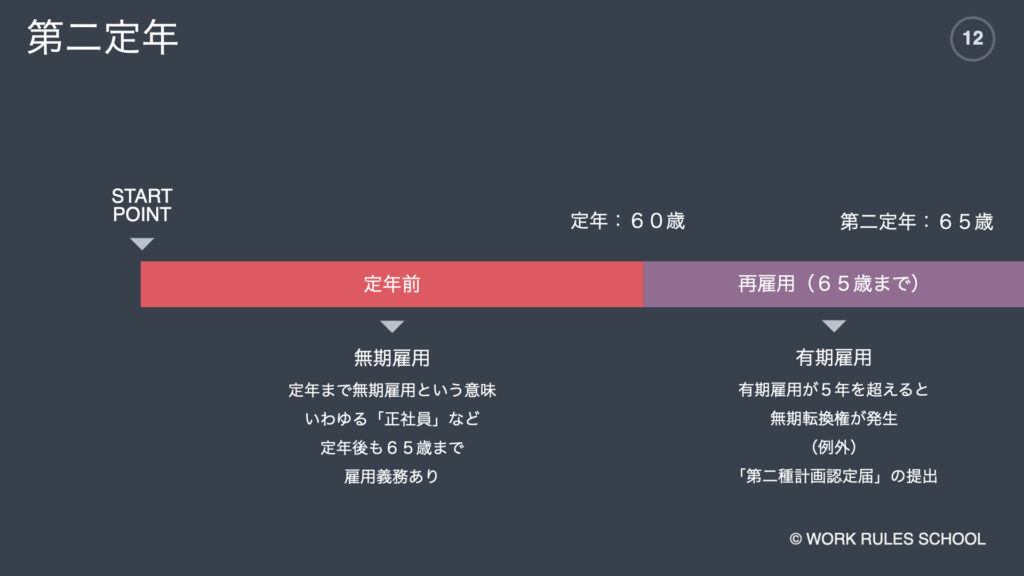

ここで、第二定年について解説します。

普通の定年は聞いたことあっても、第二定年というのは、聞いたことない人も多いと思います。

なぜ定年の話をするかと言いますと。

現在、会社は従業員を65歳まで雇用する義務があります。

昔は定年60歳でよかったのですが、今は5年伸びています。

定年を65歳以上にしていればクリアーですが、そうでなくて定年60歳の場合、60歳で定年退職した人をもう1回雇って65歳まで働いてもらう、というやり方をしないといけません。

この、もう1回雇うときに、ほとんどの場合有期雇用にする訳です。

60歳から65歳までの間、1年契約を繰り返すことが多いですね。

注意して欲しいのは、この定年再雇用の場合も「有期雇用契約」なのであれば、無期転換の対象になることです。

定年後、きっちり5年で雇用を終了すれば問題ないんですが、人手が足りないとかの理由で、少しでも延長してしまった場合どうなるかというと・・・無期転換権が発生します。

無期転換してしまうと、まさに終身雇用となってしまいますね。

そこで特例として、「第二種計画認定届」という書類を労働局に提出すれば、定年再雇用の人は無期転換の対象外とすることができます。

この「第二種計画認定届」が、定年に関して1つめにやっておくべきことですね。

それと、60歳が定年だったとすると、60歳を超えて無期転換した人、つまり61歳とか62歳とかで無期転換した場合は、どうなるでしょうか。

定年をもう過ぎているので、これは文字通り終身雇用になってしまいます。

定年を超えた人を、定年で退職してもらうことはできませんからね。

ですので、それを防ぐため、60歳を超えて無期転換した人の定年、すなわち「第二定年」として、65歳とか、70歳とか設定しておきましょう。

年齢は、会社の実態にあわせて決めればOKです。

やるべきことをまとめると、

・第二種計画認定届を労働局へ提出すること

・第二定年(65歳とか70歳)を設定すること

この2つですね。

急に準備するのは難しいので、あらかじめやっておかないといけないですね。

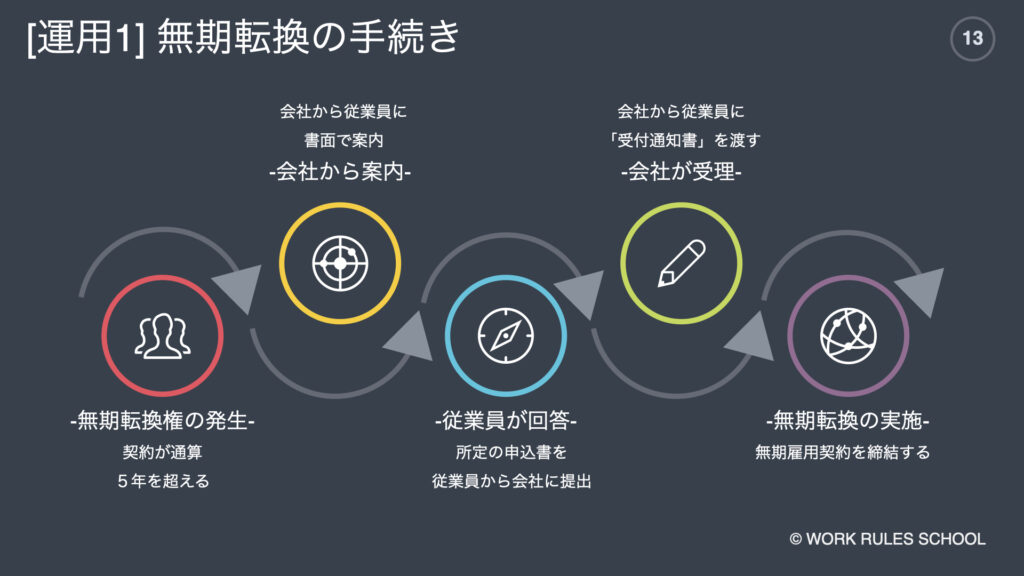

実際の運用をどのようにしていったらいいか。

有期雇用の従業員が、実際にどのようにして無期転換の手続きをするのか、具体的な流れをみてみましょう。

大きく分けて、ステップは5つです。

まず、契約を繰り返して、通算5年を超える契約に至ったとします。すると、無期転換権が発生しますね。

もしくは、5年経つ前に、例えば勤続3年以上で無期転換する従業員として選ばれたとします。

そうしたら、会社は、無期転換の対象となる従業員に、書面で案内を出します。

書面を渡して、「あなたは無期転換の対象ですよ、申し込みますか?」と確認する訳ですね。

無期転換に申し込むのか申し込まないのか、書面で提出してください、と。

それに対して、従業員は所定の申込書に、無期転換の申し込みをするかどうかを記入して、会社に提出します。

会社は、申込書を受け取ったら、「受け付けました」という通知書を従業員に渡します。

そして、次の契約更新のときに、雇用期間を「無期」として雇用契約を締結します。

一般的にこのような手続きの流れになります。

法律では、書面ではなく口頭で手続きしてもよいことになっていますが、

このように書面で手続きするルールにしたほうが、言った言わないで揉めることもなくなりますよね。

書面は、ネットで「無期転換 申込書」などと検索すれば、厚生労働省がつくったサンプルなどいくつか出てくると思います。

シンプルなもので大丈夫ですので、必要なときに備えて準備しておきましょう。

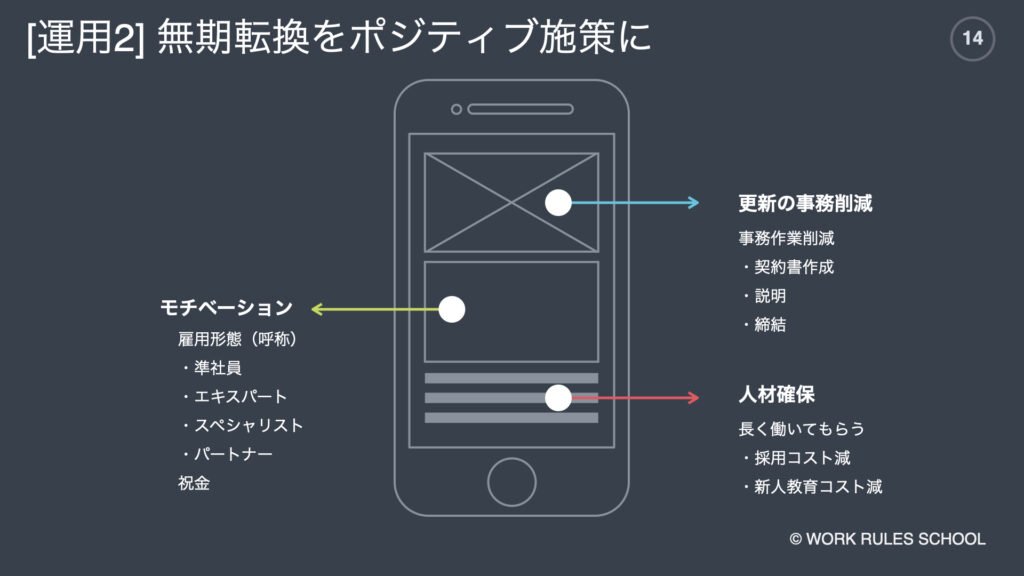

このスライドでは、無期転換をポジティブにとらえる考え方について解説します。

有期雇用から無期雇用になると、どうなるか。

もちろん、会社側からしたら、気軽に雇用期間満了で退職してもらうということはできなくなります。

それはデメリットではあるんですが、逆にメリットもあります。

1つは、更新の事務作業削減です。

有期雇用契約を更新するたびに、契約書をつくって、説明して、サインしてもらって、と、それなりに手間がかかります。

1人だけならいいですが、何人もいると大変ですよね。

誰がいつ更新になるか、管理するのも一苦労です。

無期転換すれば、この手間がなくなるので、事務作業を大きく改善することができます。

2つ目に、従業員のモチベーションアップですね。

パートアルバイトを無期転換して、呼び名をワンランク上にすることがあります。

準社員、エキスパート、スペシャリスト、パートナーなどですね。

ランクアップを実感してもらって、やる気を出してより活躍してもらうのが狙いです。

ほかに、無期転換の祝金として5千円とか1万円とか、一時金で支給するのもよいと思います。

パート・アルバイトの中には、無期転換することが「自由に退職できなくなること」だと思って、断る人もいるんですね。

契約更新事務削減のために、お金を払ってでも無期転換したい場合、一時金の支給が有効です。

3つ目に、人材確保です。

無期転換するということは、将来に向かって長く働いてもらうということです。

人手不足の状況においては、メリットも増えます。

新しく従業員を募集・採用するコストが減ることになりますし、採用した後に、その新人を教育するコストも減ります。

人の退職・入社が多い職場だと、このようなコストが大きな負担になりますよね。

ある程度しっかり働いてくれる従業員であれば、長く働いてもらったほうが、会社からしても効率的といえるでしょう。

このように、無期転換ルールは、とらえ方によってはポジティブなものになります。

どのように活用していくか、総合的に考えていだだければと思います。

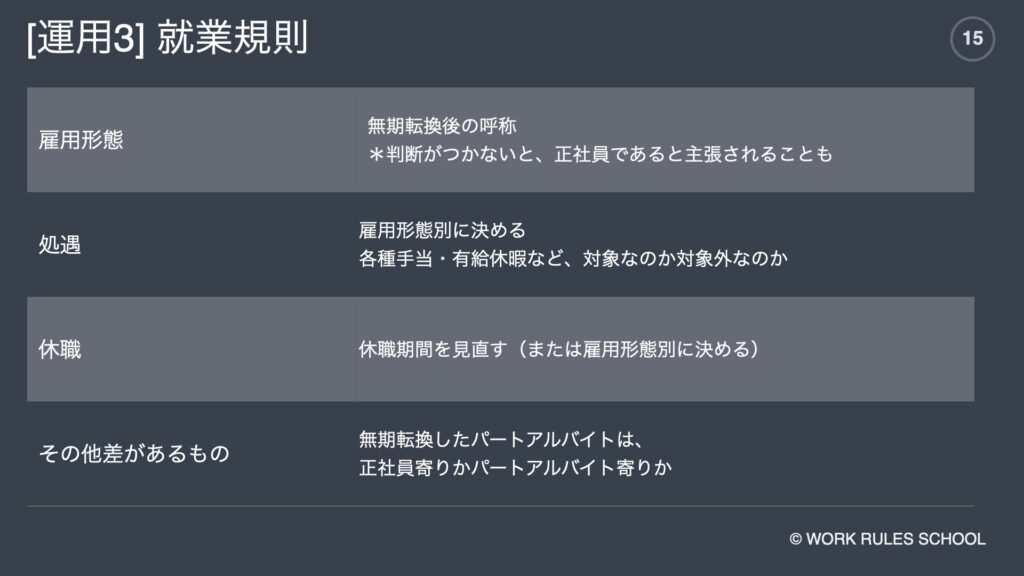

さて、運用で大切な「ルールの明文化」についてです。

会社で決めたルールは、就業規則として明文化して、従業員に知らせておく必要があります。

特に、パート・アルバイトを無期転換した後、就業規則に記載がないと「無期転換したから正社員だ」という主張をされてトラブルになる可能性があります。

順番に見ていきましょう。

まず、雇用形態は、「正社員」「パート・アルバイト」の他に、「無期転換したパート・アルバイト」を定める必要があるでしょう。

無期転換したら呼び名が変わるのであれば、その呼び名を記載して、無期転換してもパート・アルバイトであることに変わりないなら、その旨を記載しましょう。

次に、処遇です。

正社員とパート・アルバイトで給料の決め方に差がある場合。

無期転換したパート・アルバイトは、どのように給料が決まるか分かるように記載します。

正社員にしか支給しない手当などは、注意が必要です。

そして、休職ですね。

怪我や病気で長期間休む場合、休職制度を設けて、一定期間は会社に籍をおくことが多いです。

有期雇用契約なら、休職しても契約期間満了で退職となりますが、無期転換するとそれもできません。

無期転換した場合、正規の休職制度でよいかどうか、検討する必要があるでしょう。

また、それ以外にも、正社員とパート・アルバイトで差があるルールについては、どちらのルールが適用されるか、もしくは新しくルールをつくるか、決めておきましょう。

雇用形態別にどのような違いがあるか、一覧表にしてまとめるとよいかもしれませんね。

最後に、実際に無期転換について「こんな内容に決めました」という具体例についてお話しします。

これまで、どんなことを決めておかないといけないか、ということをお伝えしてきました。

それらを一通りこのように決めました、という具体例をこれから見ていきましょう。

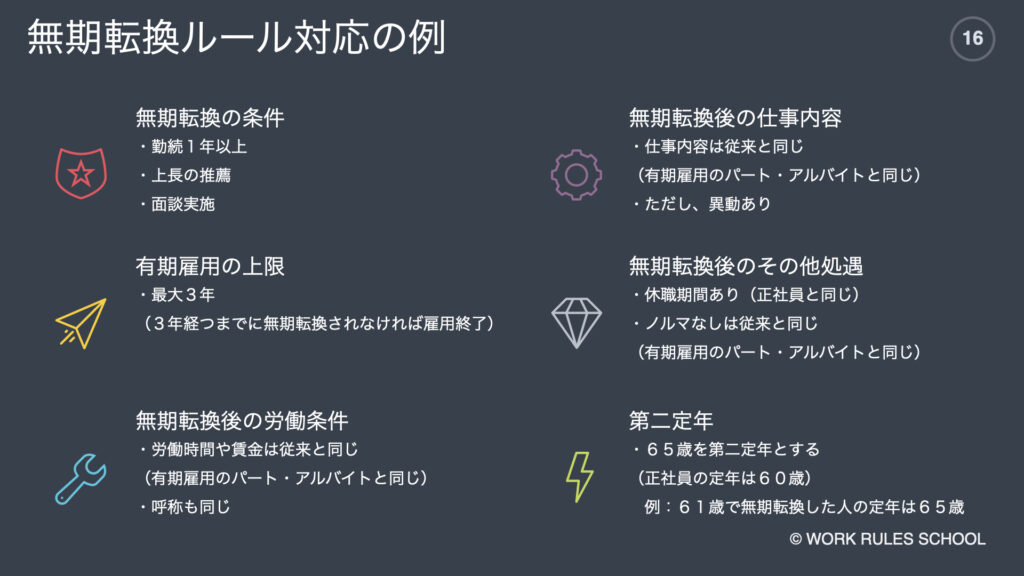

まず、無期転換の条件です。

無期転換するということは、会社にとって定年まで雇用するにふさわしい従業員かどうか、見定める必要があります。

そこで、勤続1年以上で、上長の推薦があった場合に、面談試験を実施して合格すれば、無期転換になりますと。

こんな条件ですね。

普段からの仕事ぶりがよくて、かつ面談で今後の仕事への意欲が確認できれば、会社としても長く働いて欲しい、という感じですね。

本人の希望によっては、正社員にすることも考えていいかもしれません。

はい、次に有期雇用の上限ですね。

最大3年としています。

優秀な人は無期転換されて、そうではない人は、3年以内に有期雇用契約を更新せずに雇用終了する、ということですね。

本人には厳しいかもしれませんが、逆に会社にとっては、3年経つまでに、会社に長くいて欲しい人かどうかを見極めないといけません。

なお、最大3年までしか更新しないことは、入社時に伝えておくべきです。

もう何年も働いている人に、「上限ができました」と急に言われても納得できませんよね。

実際にそういう雑な取り扱いをして、裁判になったりもしていますので注意が必要です。

その次、無期転換後の労働条件ですね。

労働時間や賃金は、無期転換前と変更無しです。

つまり、有期雇用のパート・アルバイトと賃金に差はないということですね。

それと、無期転換しても、呼び名はパート・アルバイトのまま、特に変更なしです。

それから、右上、無期転換後の仕事内容です。

仕事内容は、無期転換前と何も変わりません。

無期転換したからといって、難しい、責任の重い仕事になるわけではないということです。

ただし、これまでやっていた仕事がなくなったりする可能性があるので、そんな場合は人事異動で別の仕事になる可能性はあります。

お店がつぶれて、別の店舗へ行ってもらう、ということがありえるということですね。

はい、無期転換後のその他の処遇についてです。

有期雇用のときと違って、休職期間があります。正社員と同じ休職期間とします。

有期雇用なら、期間が終了したら雇用も終了ですが、無期雇用だとそうもいきません。

休職して、休職期間満了で復帰できなければ、自然と退職する形になります。

あとは、無期転換前と同じくノルマ無し。これは、無期転換されたからといって、仕事が大変になるわけではない、ということですね。

給料が変わらずに仕事が大変になるなら、誰も無期転換したいと思いませんからね。

最後、第二定年です。

正社員の定年は60歳のところ、第二定年を65歳とします。

例えば、59歳で有期契約で入社して、61歳で無期転換になった人の場合、65歳が定年となるわけですね。

このように、会社の無期転換ルール対応を、一通り決めてみましょう。

あくまで例ですので、これとはまた違う、会社にあった形に決めていただければと思います。