目次

この記事では、派遣労働者の同一労働同一賃金について解説します。

派遣法の改正によって、2020年4月から、派遣社員について、新しいルールが適用されます。

つまり、派遣労働者の同一労働同一賃金ですね。

これを守らないと、派遣契約を結べなくなってしまいます。

ですので、派遣会社であれば、2020年4月までに、必ず対応しなければならない、ということになります。

また、これから派遣業をはじめる予定の会社も、知っておかないといけない内容ですね。

この記事で学べることは、次の4つです。

- 2020年4月施行の派遣法改正の内容

- 派遣労働者の賃金決定方法

- 派遣労働者の福利厚生の決め方

- 行政への手続き方法

この記事の対象者は、

派遣業、派遣元の経営者、担当者の方ですね。

つまり、派遣会社の方向けの内容となっています。

2020年4月施行の派遣法改正は、簡単に言うと、派遣社員の処遇改善です。

世間では一般的に、正社員に比べて、非正規雇用の方の賃金が低い傾向にあります。

非正規雇用というのは、有期雇用労働者、短時間労働者、そして派遣労働者ですね。

このうち、有期雇用と短時間の人については、大企業では2020年4月に同一労働同一賃金の対象になります。

中小企業では、その1年遅れの2021年4月からですね。

一方で、派遣労働者については、大企業も中小企業も同じで2020年4月から対象です。

よく勘違いされることがあるんですが、派遣労働者の同一労働同一賃金対応には、中小企業の猶予期間はありませんのでご注意ください。

では、派遣法改正に対応できないとどうなるのでしょうか。

これは、派遣契約してはいけなくなります。

派遣業自体ができなくなってしまうわけですね。

つまり、これは強制なんです。

対応できない場合は、派遣をやめるしかありません。

また、対応する場合でも、行政に対する手続きが必要になってきます。

さらに、法改正対応といっても、1回やって終わりではありません。

法律にのっとって派遣業を続けるには、今後継続的に対応が必要になります。

では、いったいどんな対応が必要になってくるのでしょうか。

現在の派遣社員の賃金が正社員より低い場合は、おそらく派遣社員の賃金アップをしなければなりません。

人件費アップですよね。

でも、それにしたがって派遣料金が自動的に上がるわけではありません。

当然、派遣先との値上げ交渉をすることになります。

値上げにあたっては、派遣先に、なぜ値上げになるのか、理由を説明して理解してもらわないといけませんよね。

当然、派遣元として、法改正内容やその背景をきちんと学んでおくことが必要です。

この派遣法改正対応は、簡単ではありません。

あなたの会社での対応に、この記事を少しでも役立てていただければと思います。

それでは、2020年4月施行の派遣法改正の内容について解説していきます。

この法改正の目的は、シンプルに言うと、派遣労働者の賃金水準をあげることですね。

ある職場に、正社員と派遣社員がいて、同じような仕事をしていた場合、派遣社員のほうが賃金が低くなりがちなわけです。

ですので、派遣社員という理由だけで賃金が低くなってしまわないような、賃金の決め方をしていなければ、派遣自体してはいけない、ということになりました。

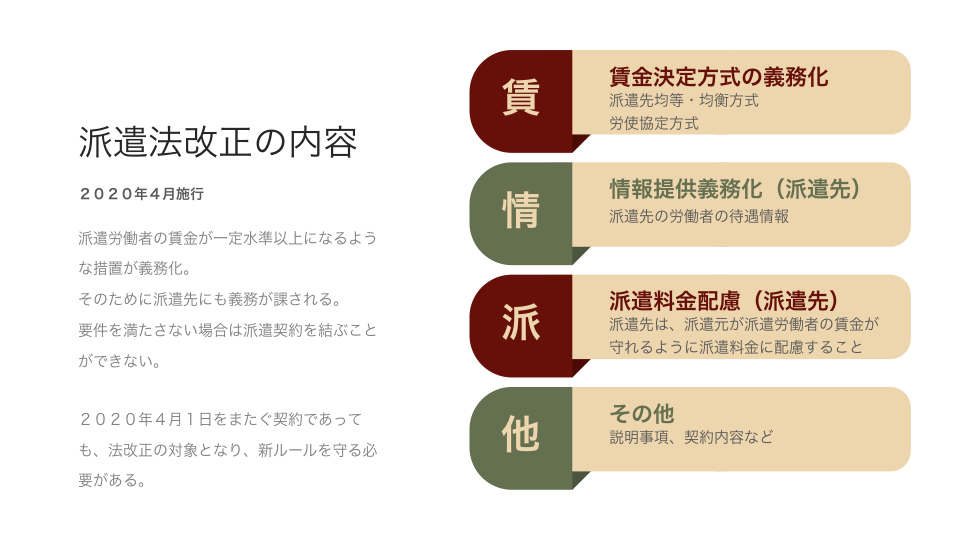

これが、図の1段目にある「賃金決定方式の義務化」ですね。

賃金決定方式というのは、2つの方法があります。

1つは派遣先均等均衡方式、もう1つは労使協定方式といいます。

2つありますが、原則は均等均衡方式です。労使協定方式というのは、例外的措置ですね。

均等均衡方式というのは、派遣先の職場で、同一労働同一賃金になるように賃金を決めます。

労使協定方式というのは、その名の通り、賃金が一定水準以上となるような労使協定を結ぶ方式です。

詳しいことはまた、後ほど解説します。

この賃金決定方式が1番のポイントになります。

そして次に、同一労働同一賃金のためには、派遣先から処遇の情報を提供してもらわないといけません。

これが2段目の、情報提供義務化ですね。

給料だけではなくて、福利厚生、社員食堂や休憩室があるなら、派遣社員も同じように使わせてもらえるようにしないといけません。

それと、派遣料金への配慮、3段目ですね。

いくら派遣社員の給料を上げることを決めても、派遣先が派遣料金の値上げに一切応じないようでは、派遣を続けることはできませんよね。

ここはあくまで配慮、ということなので、自動的に派遣料金が上がるわけではなく、交渉することになります。

そして最後に、4段目、派遣社員への説明事項や、契約内容に盛り込む事項が増えました。

当事者がきちんと内容を確認して派遣を行なってください、ということですね。

以上のような法改正の内容を守らないと、どうなるかというとですね。派遣契約ができなくなります。

これは、2020年4月1日をまたぐ契約でも、新ルールの対象になります。

まだだいぶ先まで契約が残ってるから、契約切れるまでになんとかすればいい、ということにはなりませんので注意してくださいね。

これから、それぞれの内容をより細かく見ていきましょう。

では、賃金決定方式について解説していきます。

先ほど解説した中で、もっとも重要なポイントですね。

賃金決定方式というのは、2つの方法があります。

1つは派遣先均等均衡方式、もう1つは労使協定方式といいます。

2つありますが、原則は均等均衡方式となります。一方で、労使協定方式というのは、例外的措置ですね。

均等均衡方式というのは、派遣先の職場で、同一労働同一賃金になるように賃金を決めます。

派遣先で給料20万の社員がいて、そこに派遣社員が行って同じ仕事をする、この場合は派遣社員の給料は20万ですよ、と。

あるいは9割相当の仕事をするから、20万の9割で18万ですよ、というようなイメージです。

まぁこれが本来の目的なんですが、問題もあるんですね。

派遣社員というのは、当然、派遣先が変わることがあります。

A社に1年間派遣されたあと、B社へ派遣されたと。次はC社、という感じです。

派遣先の会社というのは、給料の高い大企業もあれば、給料の低い中小零細企業もあるわけですよね。

派遣先が変わるたびに、その派遣先にあわせて給料を決めていたら、どうなるでしょうか。

最初は、月給20万でした、その次は大企業に派遣されて月給35万でした、でも次は零細企業に派遣先が変わって月給18万でした、と。

これでは、本人にとって、どうでしょうか。かなり不安定ですよね。

ということで、もう1つの方法が認められています。それが、労使協定方式です。

これは、一定水準以上の賃金となるように、労使協定を結べば、派遣先の賃金に合わせなくてもいいというものになります。

一定水準以上というのは、世の中の正社員の給与水準ですね。国の統計データを使います。

世間一般の正社員水準以上で給料を払う、ということであれば、派遣先の職場で同一労働同一賃金にしなくても、

派遣社員の処遇アップは実現されたとみなされるわけですね。

実際には、原則としての均等均衡方式よりも、労使協定方式の方が普及すると思います。

私もいろんな派遣会社と話をしていますが、実務的な負荷を考えると、ほとんどがこの労使協定方式を選択していますね。

この2つの方式について、ここからさらに詳しくみていきます。

ここから、均等均衡方式について解説します。

賃金決定方式の1つで、原則となる賃金の決め方ですね。

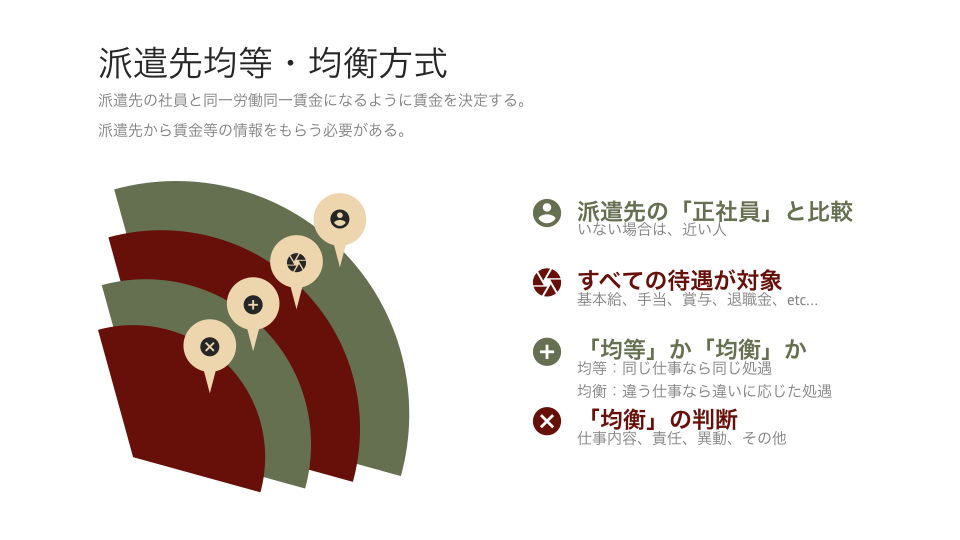

均等均衡方式では、派遣先の社員と、派遣社員が、同一労働同一賃金になるように賃金を決めないといけません。

これは、実際には派遣先から賃金データをもらわないと、賃金なんて決めようがないですね。

では、どんなデータをもらえばいいのか、見ていきましょう。

まず、同一労働同一賃金とする比較対象ですが、これは派遣先の正社員ですね。

同じ仕事の正社員がいない場合は、それに近い人を選びます。

それでもいないときは、仮に同じ人を雇った場合、つまり架空の人ということになります。

それでいいのか、という気もしますが、きちんとした賃金制度に当てはまる人、という条件がつきます。

つまり、経理のアシスタントなら月給20万円、リーダーなら30万円、というようにきちんと決まっていることですね。

対象者が決まったら、次はどの待遇を確認すべきか、ということですが。

これは、すべての待遇になります。

基本給、手当、賞与、退職金、その他福利厚生も全部ですね。

そして、それぞれの待遇について、派遣社員と、その比較対象の人が、何が違うのかを確認します。

まったく同じ仕事なのか、仕事の種類は同じで責任が違うのか、仕事は同じだけども人事異動のありなしが違うとか、ですね。

それによって、まったく同じなら処遇も同じ、差があるなら差に応じた処遇にします。

ここで注意するのは、通勤手当とか、住宅手当とか、仕事に関係ない手当ですね。

仕事のレベルが違うから、通勤手当や住宅手当が違う、というのは説明がつきませんよね。

通勤手当は通勤費の補助ですし、住宅手当も住宅費用補助ということであれば、仕事の内容で差がつくのはおかしいということになります。

派遣社員だから手当がつかない、というような、納得のいかない形で差をつけることはできません。

同じように支給することになりますので注意してください。

この、均等均衡方式のために派遣先から入手した情報は、派遣終了3年後まで、書面で保管しないといけないことになっています。

派遣社員の人数が多くなるほど、事務処理も大変になりますね。

そのような場合は、労使協定方式も検討することになります。

労使協定方式については、また後ほど解説します。

均等均衡方式の場合に、派遣先から入手する情報について解説します。

目的は、派遣社員の待遇を、派遣先の正社員と同一労働動一賃金にすることですね。

同じ仕事なら同じ処遇、違いがあるなら違いに応じた処遇。派遣社員という理由で賃金が低くならないようにします。

では、派遣先からどんな情報を入手すれば良いのでしょうか。

これは、項目が決まっています。

対象者の選定理由、職務内容、変更範囲、雇用形態、待遇の内容、待遇の目的、待遇決定の考慮事項。

まず、比較対象の労働者と、その選定理由ですね。

本来であれば、派遣社員と仕事内容、責任、人事異動等が同じ正社員を選出して比較しますが、いなければそれに近い人を選びます。

近い人もいなければ、架空の人として情報を整理します。

同じ人がいなくて近い人にした、もしくは近い人もいなくて架空の人にした、という選出理由。

次に待遇。基本給、手当、賞与、福利厚生などですね。

また、その待遇の目的。基本給はどうやって決めるかとか。能力とか、経験とか。

賞与はどうやって決めるかとか。基本給の何カ月分とか、ABC評価でAは何割増しとか。

役職手当はどういう人に払うとか。

それ以外に、福利厚生についても。

食堂、休憩室、更衣室があるのか、どういう人が使えるのか。

休暇制度や教育訓練の制度はどうなっていて、どんな人が使えるのか。

このように、様々なことを細かく、情報をもらう必要があります。

派遣先の担当者レベルではわからず、人事部に情報をもらわないといけないかもしれません。

しかし、この情報をもとに派遣社員の賃金を決めるわけですから、おろそかにはできません。

また、この情報は書面でもらって、派遣終了後3年間は保存義務があります。

原則としてこの均等均衡方式ですが、負荷が大きいので、労使協定方式も認められています。

ここからは、もう1つの賃金決定方式、労使協定方式について解説します。

先ほど出てきた「均等・均衡方式」では、派遣社員の待遇は、派遣先と比べていましたよね?

一方、この労使協定方式では、世間一般、統計による待遇と比較します。

つまり、世の中の正社員の待遇以上の賃金体系にしますよ、ということを労使協定で決めるわけです。

労使協定ですので、労使、つまり会社と従業員代表で協定を結びます。

では、どんな内容かというと・・・

まず、この労使協定の対象者です。派遣社員のうち、全部または一部のみの職種を対象とすることができます。

対象外であれば、原則通り均等・均衡方式になります。

次に、賃金決定方法です。これは、どの職種の、どんなレベルの仕事の賃金がいくらで、統計の数値を上回っている、ということを記載します。

詳しくは、後ほど解説します。

それから、評価、昇給についてですね。基本的に、能力や経験の蓄積によって処遇がアップしていくようにします。

そして、福利厚生、教育訓練などについても、正社員と同じようにするということを記載します。

これらの中で最も重要なのは、賃金決定方法ですね。

労使協定方式における賃金の決定方法について解説します。

均等均衡方式と労使協定方式のうち、労使協定の場合ですね。

労使協定方式の場合、賃金の決め方を労使協定に定めるんですが、その水準にルールがあります。

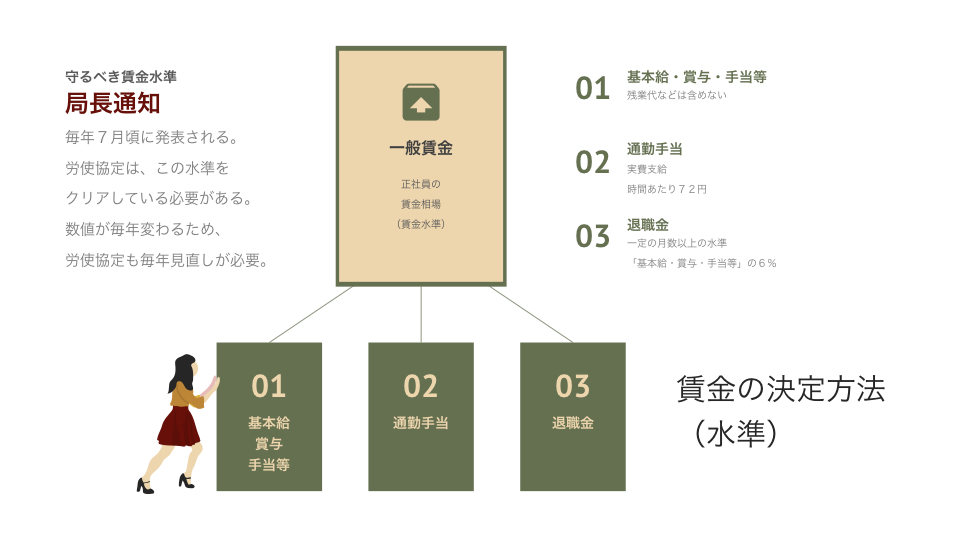

その水準というのは、「局長通知」という形で発表されます。

「局長通知」は、毎年7月頃に、厚生労働省のホームページで発表になります。

賃金は、大きく3つに分類されています。

1つ目に、基本給、賞与、手当等です。ここには、あとから出てくる通勤手当、退職金は含みません。

また、残業手当、休日出勤手当、深夜手当も含みませんので注意してください。

いわゆる「固定残業代」も同様で、基本的に含めることができません。あなたの会社の給与体系を確認していただければと思います。

この基本給、賞与、手当等については、勤務地、職種、経験年数によって数字が変わってきますので、別のレクチャーで詳しくお話しします。

2つ目に、通勤手当です。定期券代とか、車通勤のガソリン代相当などですね。

実費支給している場合はいいんですが、そうでない場合、局長通知で決められた1時間あたりいくら、という水準を満たす必要があります。

3つ目に、退職金です。退職時に会社からもらう「退職一時金」が一般的ですね。

他にも「確定給付企業年金」「確定拠出年金」「中小企業退職金共済」も、退職金の分類になります。

退職金制度は、勤続何年で、給与の何ヶ月分以上、といった一定水準を満たすものにしないといけません。

また、退職金制度がない場合、一定水準以上の金額を給与に上乗せして払う必要があります。

このように、労使協定で賃金の決め方を定める際には、以上の3つのポイントをおさえないといけないんですね。

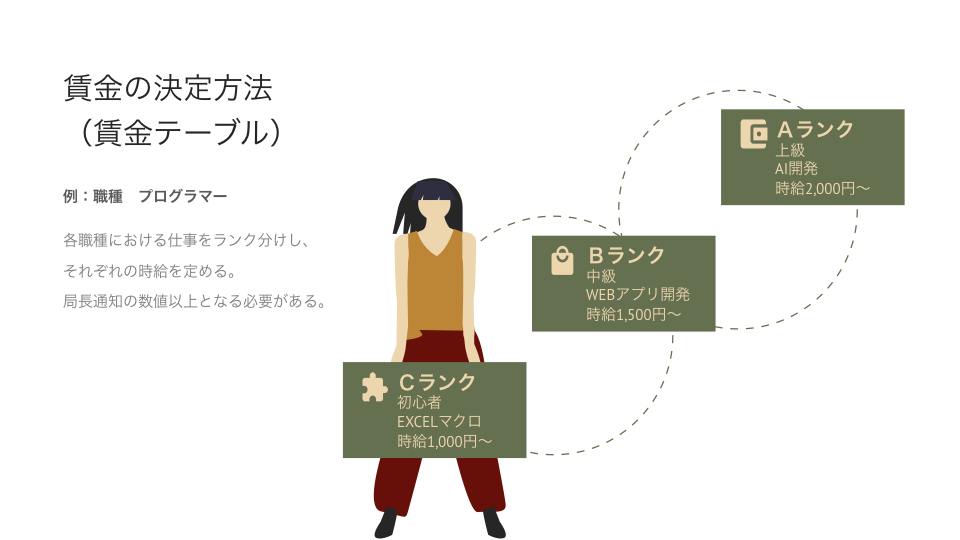

ここからは、賃金の決定方法、賃金テーブルについてお話しします。

派遣労働者の仕事には、いろいろあると思います。

一番大きな分類は、職種ですね。事務とか、営業とか、プログラマーとか。

その同じ職種の中でも、初心者でもできる仕事から、経験が必要な仕事までいろいろあると思います。

それぞれ、時給がいくら以上、という形でまとめれば、賃金テーブルになりますよね。

例えば、プログラマーという職種で考えていきます。

大きく、ABCの3つのランクに分けると、Cランクは未経験者でも可能なEXCELの仕事で、時給1000円以上。

Bランクは5年以上経験の必要な、WEBアプリ開発の仕事。これは時給1500円以上。

Aランクは、10年以上の経験が必要で、AI開発の仕事。上級職で、時給2000円以上。

こんなふうに、仕事をランク分けして、それぞれ時給がいくら以上か設定して、かつその時給が局長通知の金額以上になるようにしないといけません。

これまで、派遣労働者の賃金があまり高くなかった場合は、ここで現状よりも賃金を上げないといけなくなりますね。

このように、賃金を相場だけで決めるのではなくて、ルールに基づいて賃金を決める方法にするわけですが、

会社的にはこのほうが賃金を決めやすくなりますし、本人にとっても納得しやすいと思います。

派遣法改正というだけではなくて、会社にとっても賃金テーブルをととのえるチャンスといえますね。

この作業が、派遣法改正対応でもっとも重要ですので、ぜひ頑張って作ってみてください。

それでは、労使協定の締結についてみていきましょう。

労使協定は、会社と従業員の間で、書面を取り交わして約束することですね。

ただし、一定のルールをきちんと守らないと、労使協定が無効とされてしまいます。

次の手順にしっかり従う様にしましょう。

まず、労働者代表の選出です。

労使協定は、会社の代表者と、従業員の代表者が締結します。

会社の代表者は、通常は社長ですね。

従業員の代表は、従業員の過半数から信任を受けた人を選出してもらいます。

ですので、会社が勝手に、従業員の代表を決めることはできません。

労働組合があるなら、過半数が組合員の場合、その組合の委員長が従業員代表になります。

そして、従業員代表が決まったら、労使協定の内容を協議して、締結します。

労使協定には賃金の決定方法などが記載されていますので、就業規則と矛盾がでる場合は、就業規則を改定しないといけませんね。

また、労使協定を締結したら、その内容を従業員に周知してください。

ちなみに、締結した労使協定は、就業規則や36協定とは違って、労働基準監督署に届出する必要はありません。

ただし、毎年度の事業報告の時に、労使協定を添付して提出することになっています。

以上の様な労使協定の手続きですが、この手続きを行わなかったり、不備がある場合は、原則である派遣先均等·均衡方式が適用されます。

労使協定方式を採用したい場合は、無効にならないよう、注意してください。

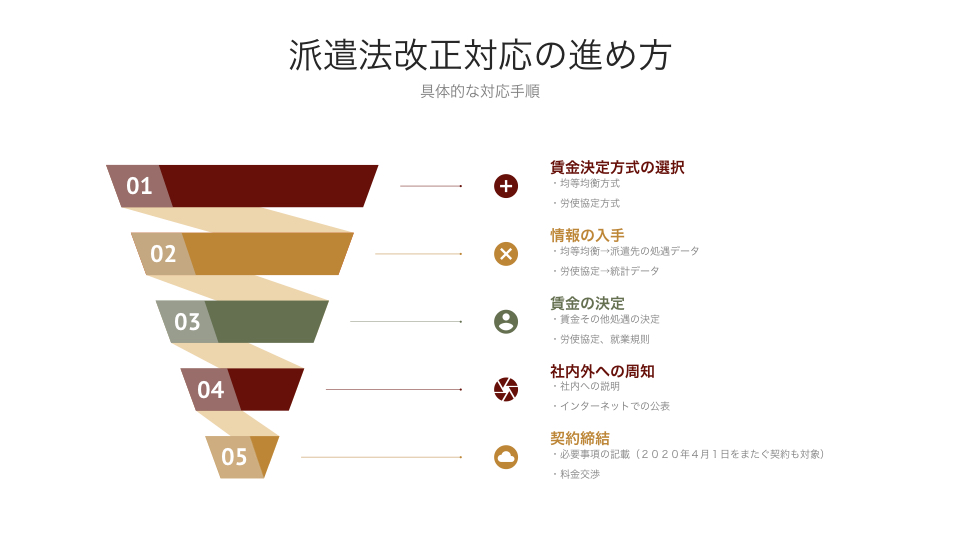

最後に、派遣法改正対応の進め方について解説します。

具体的な手順ですね。

まず、賃金決定方式を、均等均衡方式か、労使協定方式か、どちらにするのか決めます。

次に、各方式の情報を入手します。

均等均衡方式なら、派遣先の処遇データ。労使協定方式なら、局長通知の統計データですね。

そして、派遣労働者の賃金やその他の処遇を決定します。その内容を就業規則や労使協定に反映させます。

それから、決定した事項を社内説明したり、対外的にはインターネットで公表を行います。

最後に、派遣先との料金交渉や契約更新を行います。

このように、派遣法改正対応はやることがけっこうたくさんありますよね。

なるべく早めに取り掛かることをお勧めします。

また、この対応は1回やって終わりではなくて、継続的に実施する必要があります。

派遣先の情報が変更になったり、統計の数値が変更になったりしたら、その都度対応しないといけません。

ですので、きちんと対応できる社内体制を準備しておきましょう。